親権の概観-離婚の際の親権者指定基準概観1

○そのような経済事情のせいか、最近は調停段階で代理人として依頼されるのは男性側が多く、その中にはなんとしても親権を取りたいと希望される方も増えてきました。こればかりは無理と思いますとご説明してもダメ元で結構ですから何とか主張だけはして下さいとお願いされることが増えてきました。

そこで今回は離婚の際の親権者指定基準概観備忘録です。

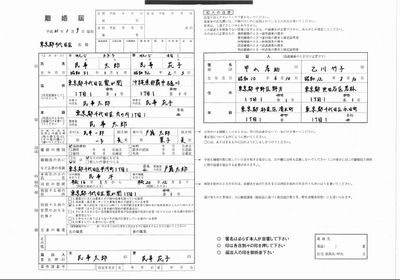

法務省HP掲載離婚届サンプル

子供が居る夫婦の離婚は次の規定により先ず子の監護者を定めないと離婚出来ません。

子供が居る夫婦の離婚は次の規定により先ず子の監護者を定めないと離婚出来ません。第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

第819条(離婚又は認知の場合の親権者)

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

(中略)

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

上記法務省HP掲載離婚届サンプルにも(5)に親権を行う父、または母の氏名を記載する欄があり、この記載をしないと離婚届出が出来ません。

○離婚の際、夫婦で親権者を巡って争いになるのは日常茶飯事ですが、その基準についての民法の定めは、上記819条6項の「子の利益のため」との抽象的なものしかありません。

家裁実務で定められている親権者指定の具体的基準は次の通りです。

①乳幼児期における母性の優先

②継続性の原則

③子の意思

④養育環境の比較

⑤兄弟姉妹不分離

⑥面接交渉の許容性

等を子の年齢や状況に応じてその優劣を検討し、父母の比較考量をして、先ず調停で合意を探り、合意できない場合は、審判や判決で裁判所が指定します。

この具体的基準の詳しいご説明は次のコンテンツで行います。